【50校分析】生徒集客に悩む専門学校へ。2021年のホームページに掲載すべきコンテンツ特集!

「ホームページをどうにかした方がいいのは分かっているけど、何からやればいいのかわからない…」

「ホームページをもっと見込み生徒に見てもらえるようにしたい」

「今のホームページには情報が足りていない気がするけど、何を追加したらいいのかわからない…」

この記事はそんな専門学校のWeb担当の方に向けた記事です。新型コロナウィルスの影響でなかなかオープンキャンパスや学校説明会を開催できず、なんとかオンラインで対応している…。そんな方も多いのではないでしょうか。

現在、Webサイト制作の仕事をする一方で、通信制大学の現役学生として勉強している私も、新型コロナウィルスの影響には悩まされています。そんな中で、昔入学したかった専門学校のホームページを閲覧しました。

「これじゃあ生徒や保護者が欲しい情報は一部しか得られない。」

Web系フリーランスとして5年の経験があり、現役学生の立場としてもホームページを見れる自分だからこそ、さまざまな専門学校にホームページにおける問題点に気付きました。

そして、約50校にわたる専門学校のホームページを閲覧し、Webマーケティングの要素、想定ユーザーの傾向を踏まえた上で「ユーザーが欲しい」情報のコンテンツ一覧を完成させました。

本記事では、専門学校のホームページのコンテンツをより質の高いものにするための基礎知識から、具体的なコンテンツの紹介をまとめました。新型コロナウィルスの影響で悩まされる、専門学校のホームページ担当の方の一助になれば幸いです。それでは、ご覧ください。

- 専門学校にとってのホームページの目的・目標の重要性

- 各専門学校ごとのホームページに掲載すべきコンテンツは3つの分析で決められる

- 【保存版】専門学校のホームページに掲載した方が良いコンテンツ特集

- より多くの見込み生徒にホームページを見てもらうための方法3つ

専門学校にとってのホームページの目的・目標って何?

そもそものお話ですが、ホームページの「目的」について考えたことはありますか?

専門学校に限った話ではなく、ホームページをなんとなく存在するものとみなしている方は非常に多いです。ですが、「ホームページを作ろう!」と考えた時に「なんとなく」で作るという方は少ないです。

「利益を増やしたい」

非常にシンプルですが、ほとんどのホームページは「利益を増やしたい」という目的に基づいて作られています。

この目的を達成するために、ホームページを持つ企業や団体はさまざまな目標をかかげます。それは専門学校も例外ではありません。営利団体である以上、団体が行う全ての事業や活動は、利益を増やすために行われるものです。

専門学校のホームページにおける「利益を増やす」ための目標としては、以下の4つが挙げられます。

- 自校のブランディング・PR・広告媒体にする

- 問い合わせ・資料請求の場にする

- 生徒集客の導線にする

- ユーザーの比較・検討材料にする

ホームページの運営する方の中でホームページにおける目的や目標がブレていたり、よくわかっていなかったりすると、ホームページは一気に存在する意味が低下してしまいます。

「生徒集客の導線にするためのホームページ」が目標であれば、オープンキャンパスや学校説明会の魅力を伝えるためのページを作ったり、予約フォームへのリンクをなるべく見えるところに配置します。

「ユーザーの比較・検討材料にするためのホームページ」が目標の場合には、競合となる他校のホームページにはないコンテンツを掲載したり、自校の優れているところや魅力を要所要所で掲載したりと、さまざまな工夫が必要です。

目的や目標が明確であれば、「目標を達成するため」のホームページ作りは欠かせません。

専門学校に限らず、ホームページを運用する以上、「何のためのホームページなのか?」という点を把握することが大切です。

なんのためにホームページを運用しているのかを把握しよう!

専門学校のホームページに掲載するコンテンツの決め方は?

「じゃあホームページには何のコンテンツを掲載すればいいの?」

専門学校のホームページにとって「目標・目的」を把握することが大切とお伝えしましたが、では目的が明確になったホームページには何のコンテンツを掲載すればいいのでしょうか。

ここで考えていただきたいポイントが3つあります。

- 自校の専門学校としての強み・特徴

- 見込み生徒の価値観

- ホームページを訪れるユーザー層

- ユーザーのホームページへのニーズ

- ホームページの方針

①自校の強みや特徴を分析する

「専門学校のホームページにおいて考えるべきこと」で記載した「自校の専門学校としての強み・特徴」を分析すべき理由、そして具体的な分析方法をお伝えします。

自校の強み・特徴を分析すべき理由

自校の強み・特徴を分析すべき理由は「競合の専門学校と差別化するため」です。

専門学校は、同じ専門分野を扱う競合校と比較された結果で、受験するかしないかを決められます。

大学進学と似てはいますが、見込み生徒やその保護者は専門学校は学校数が少ない分、大学よりも比較する専門学校ならではの強みや特徴をじっくりと比較し、検討します。

ホームページは、見込み生徒や保護者が各専門学校を比較・検討する際に重要視するための材料のひとつとして閲覧されるページです。

ホームページに掲載する自校の強みや特徴がぼやけていると、見込み生徒・保護者側はより強みなどがわかりやすく明記されている競合校を選択する傾向にあります。

「自校の強みなんてわかっているけど、それでも分析しなきゃダメなの?」

パンフレットに掲載している情報や、オープンキャンパス・説明会で提供している情報は、確かに自校の強みです。

ですが、ホームページに自校の強みとして掲載する上では、すでに分かっている情報だけでは足りません。

他校と差別化を図るためには、自校の強みだけではなく、弱みや強みを提供できる機会、そして社会的な情勢における状況なども把握すべきです。

強みや弱み、社会的な情勢における状況を確認するには、自校の状況を客観視する必要があります。

客観的に見てどういう状態なのかを把握した上で強みや強みの提供機会などを分析した方が、より現実的な分析に繋がるため、できれば自校の状況を分析してから強みなどを分析することをおすすめします。

「そうは言っても、どう分析すればいいの?」

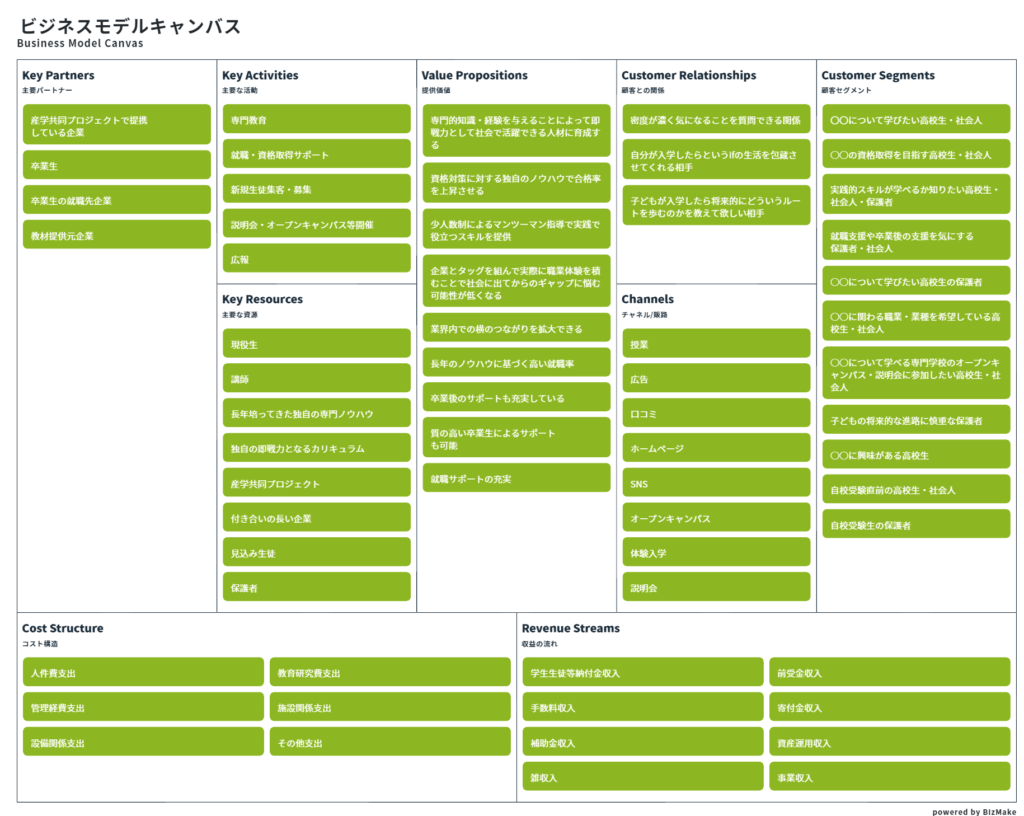

そんな方も紙とペンがあれば今すぐにでも実行できる分析の「型」があります。自校の状況分析におすすめなのが「ビジネスモデルキャンバス」。

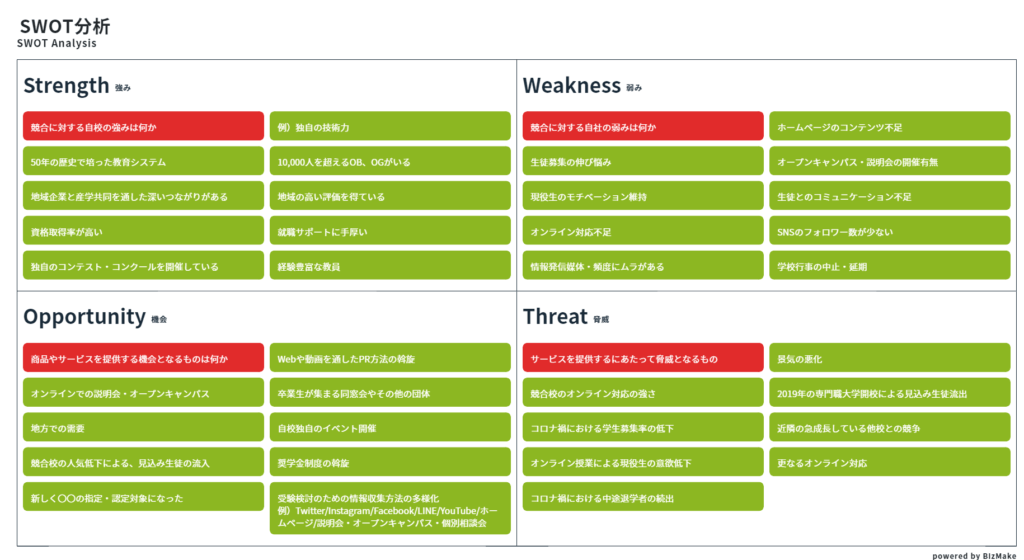

強みや弱み、強みの提供機会などを分析するのがおすすめなのが「SWOT分析」です。

「ビジネスモデルキャンバス」で自校の状況分析!

「ビジネスモデルキャンバス」とは、新しいビジネスを開発する時や既存のビジネスを分析する際に、全体像を把握して考えるための用いられているマーケティングのフレームワークです。

ビジネスモデルキャンバスは9つの要素によって構成されており、それぞれの要素における自校の状況を埋めることで、客観的な自校の状況を把握できるようになります。

- 主要パートナー:価値を生み出し提供するために自校だけではまかなえない主要活動やリソースを提供してくれるパートナー

- 主要な活動:価値を生み出し提供するために行う必要不可欠な活動

- 主要な資源:提供価値を生み出し提供するために必要不可欠な経営資源

- 提供価値:価値を生み出す自校のサービスならではの価値やメリット

- 顧客との関係:ターゲットとどのように関係を構築し、どのように進展させていくか

- チャネル/販路:ターゲットに対してどのようにコミュニケーションを行い、どのように提供価値を届けるか

- 顧客セグメント:自校のメインとなるターゲットは誰か

- コスト構造:ビジネスを運用する上で発生する必要なコスト

- 収益の流れ:提供価値に対してターゲットが支払ってくれる課金内容の項目や方法

ビジネスの全体像を把握できる

9つの視点から自校の状況に適する物事を埋めていくことで、自校のビジネスにおける全体像を把握することができるようになります。

「当たり前のようにわかっていることばかりでは?」

そう思う方もいるかもしれません。

ですが、自身にとっての当たり前が、周囲にとっての当たり前と完全に一致しているかどうかはわかりません。

また、当たり前と思う全体像こそ、文字として明確化する必要があります。9つそれぞれの観点からみた自校の状況をしっかりと明確にしておくことで、ホームページに掲載するコンテンツの基盤を定めることにも繋がります。

組織内での認識のズレがないかどうか

ホームページ制作やリニューアルの観点でありがちなのが、「組織内での認識のズレ」による方向性の迷走です。

発案者や協力者、承認者、決裁者と多くの方が意見し考える場面では、立場によって認識が当然のように異なります。認識が異なっている状況を把握せずに制作を進行させると、後々に大きな修正が必要になるケースも珍しくありません。

ビジネスモデルキャンバスでは9つの視点から見た自校の状況を1枚のキャンバスにまとめられるため、各立場から見ての認識のズレを抑えることに繋がります。

競合である他校の強み・弱み

ビジネスモデルキャンバスは自校の現状分析・把握としても利用できますが、同時に他校に対する競合分析としても利用できます。

自校の事業を分析するのと同様に分類して分析することで、自校はうまくいっていないけれども他校はうまくいっている物事、またはその逆があれば、競合校と差別化ポイントとして把握することが可能です。

「SWOT分析」で自校の強みや弱みを徹底分析!

自校が提供しているサービスの強み・弱み

雰囲気で把握していても言語化が難しくなりがちなのが自校の強みや弱みです。ビジネスモデルキャンバスでは自校が提供している価値を洗い出しましたが、SWOT

雰囲気で把握していても言語化が難しくなりがちなのが自校の強みや弱みです。ビジネスモデルキャンバスでは自校が提供している価値を洗い出しましたが、SWOT分析ではさらに提供している価値の強み・弱みを徹底的に分析します。

自校の強みと弱みを把握することにより、自分達が他の専門学校より優れている点や劣っている点がわかるようになり、どういうポジションで生徒集客をしていくべきかの目安をつけることができるようになります。

自校がどういうタイミングで価値を提供しているのかの再認識

自分達が専門学校として現在、そして今後どのような方法、方針で価値を提供していく事ができるのかを明確化することができます。

これにより、見込み生徒はもちろん、見込み生徒の保護者など幅広いターゲットに対して自校の魅力や強みを提供するための場面の問題点を把握し、改善することが可能です。

自分達が危惧・対策すべきポイントは何か

競合である他の専門学校はもちろん、時世や懸念点、世の中の教育方針などさまざまな観点から自分達が懸念すべきポイントを抑えることができます。

これらのポイントを把握することにより、自分達が今後価値を提供していく中でどういった対応をすべきかを分析することができるようになるため、タイムリーな生徒集客を実施することが可能です。

②見込み生徒の価値観を分析・把握する

自校の状況や強みを客観的に把握できたら、次はメインのターゲットとなる「見込み生徒」の価値観を分析・把握します。

見込み生徒の価値観を把握すべき理由とは?

「見込み生徒の価値観とか自校に興味・関心を持ってるくらいしかわからないよ?」

そんな方でも、専門学校におけるホームページのユーザー層・ニーズ・方針を分析・把握できるためのフォーマットが「4C分析」です。

「4C分析」で見込み生徒・保護者の価値観を把握しよう

4C分析は、顧客側(買う側)の視点で市場のニーズや構成する価値観などをとらえるために使われる、4つのCで構成されたマーケティング手法です。

- 顧客価値(Customer Value):顧客が提供される価値はどのようなものなのか

- 顧客が費やすお金(Cost):顧客が価値を手に入れるために支払うお金はどんなものがあるか

- 顧客にとっての利便性(Convenience):顧客にとっての価値を入手しやすい状況はどんなものか

- 顧客とのコミュニケーション(Communication):顧客が望む情報を届けているか・届いているか

4C分析は「ユーザー」側の目線でビジネスを分析する方法であり、この分析により、どのようにすればユーザーに価値を訴求できるのか、そのために必要なコンテンツやものは何かという点を、ユーザーの視点で考えることができます。

ユーザーの心理状況を把握することに繋がる

専門学校におけるユーザー(見込み生徒・保護者)にとっての価値は想像することができるという方は多いです。

じゃあ自校を選択してもらうための「利便性」を何に感じるのか?

これに対して回答にとまどう方も多い傾向にあります。

ユーザーにとっての価値観だけではなく、どんな状況、方法で価値を提供されたらユーザーにとって都合がよいのかを考える必要があります。

現役生や卒業生に話を聞いたり、学校説明会でアンケートを取ったりして、ユーザーがどのように「利便性」をとらえているかを分析し、ユーザーの心理状況を把握して適切なアプローチ方法を考えましょう。

ユーザーに購入してもらうために必要な情報を把握できる

「ユーザーが何に価値を感じているのか」

「どんな条件で価値を提供されたら都合がよいのか」

「どういった方法で情報提供をすれば、ユーザーがアクションを起こしやすく、プラスの感情を抱くのか」

4C分析で把握できる4つの自校を分析すると、以上の3つを把握することができます。

この3つを基準として情報の提供方法を変えたり、ユーザーが価値購入をするためにはどういうステップを踏めばいいのかを把握したり、どのタイミングでどのツールを使って情報提供をすればいいのかを改善したりすることにより、ユーザーの購買欲求を満たすための布石を打つことが可能になります

抜けがちなユーザーとのコミュニケーション方法についても分析できる

ユーザーに情報を広めるためにも、広告やメルマガ、イベント告知などは重要です。

しかし、情報を押し付けるだけではユーザーの心に響かずアクションは起こりません。その上、下手すれば不快感を与え自校に対してマイナス印象を抱かせる恐れもあります。

どうすればユーザーとうまくコミュニケーションがとれるのか?

SNSをうまく活用すべきなのか?

4C分析の結果で分かったユーザーにとっての価値、利便性に基づき、ユーザーに良い印象を与える形でのコミュニケーション方法を考えることにつなげられます。

③ホームページのユーザー層・ニーズ・方針を決める

自校の現状分析と見込み生徒の価値観分析・把握が完了したら、最後はホームページの想定ユーザー層やホームページに対するニーズ、そして方針を把握しましょう。

ホームページのユーザー層・ニーズ・方針を把握すべき理由

ホームページを作成・運用する上では「目標」が重要というお話をしましたが、これはホームページの方針や解像度が下がらないようにするためです。

目標を重要視するのと同様に、ホームページを運用する上では「どんな」「誰」に対して「どのような方針で」情報を提供するのかを決めておかないと、ホームページの運用方針がズレてしまい、目標から遠ざかってしまいます。

また、運用方針がずれてしまうと、「ユーザーが求める情報」が何なのかも不明確になってしまうため、適切な情報提供ができなくなります。

そのため、ホームページを運用する上では「どんな」「誰」に対して「どのような方針で」情報発信をするのかを把握することが非常に重要です。

「そうはいっても、どういう感じで把握すればいいの?」

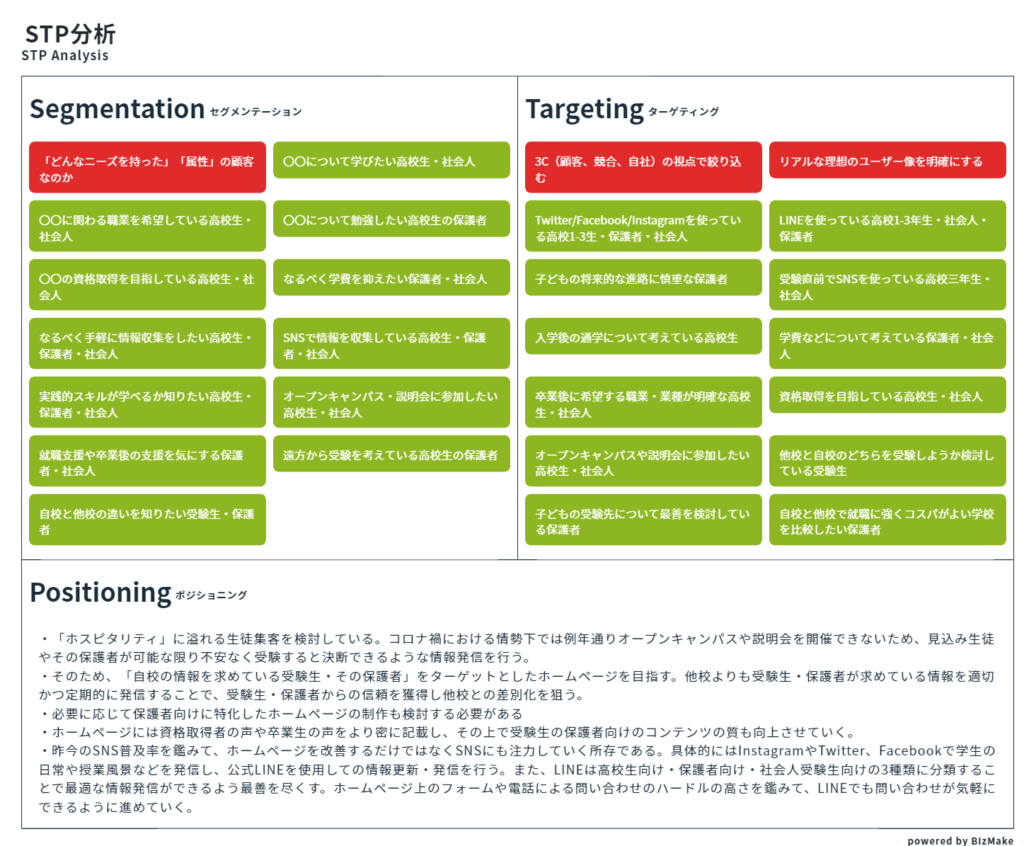

そんな方でも、専門学校におけるホームページのユーザー層・ニーズ・方針を分析・把握できるためのフォーマット「STP分析」をご紹介します。

「STP分析」で専門学校のホームページ方針を決定しよう

「STP分析」は新しくビジネスを始める上で、ターゲットや市場の全体像を把握した上で、狙うべきターゲットや市場を決定し、その上で競合他社との位置関係を決定するための、3つの要素で構成されたマーケティング手法です。

- セグメンテーション:「どんなニーズを持った」「属性」のユーザー・市場なのかを明確にする

- ターゲティング:セグメンテーションの中から顧客・競合・自校の視点で見たリアルな理想のユーザー像を絞る

- ポジショニング:セグメントで分けたユーザー層・市場においてどの立ち位置で戦っていくのかを考える

STP分析はユーザー目線で行う分析であり、ユーザーの行動や心理を客観的に把握した上で分析することで、より競合との差別化につなげることができます。

ユーザーやニーズを整理できる

どんなビジネスを行う上でも、ビジネスにおけるターゲット像を想定することは必須です。

先述で紹介した「4C分析」で把握したユーザーの価値観や考えをSTP分析で利用すれば、より具体的にセグメンテーションやターゲティングを定められるため、どのような「ニーズ」を持った「ユーザー」が「どのくらい」存在しているのかを整理・把握することができます。

自校の生徒集客戦略を明確にできる

セグメンテーションやターゲティング、ポジショニングの分析を行うことで、自校はどのようなニーズを持つユーザーをターゲットにすべきか、どのようにアプローチしていけばいいかが分かるようになります。

これにより、生徒の集客方針が明確になるため、生徒集客におけるプロモーション戦略やマーケティング戦略を組みやすくなります。

ホームページの運用方針も定まりやすくなるため、よりユーザーのニーズ合った情報発信やアプローチをホームページ上で実施することが可能です。

他校との競合を避け、差別化することができる

完全な非営利団体ではない以上、ビジネスを行う上で競合となる他の専門学校の存在を把握すべきです。

自校がどれだけ優れたサービスや授業を提供していても、すでに他の専門学校が行っているため、自校が入るスキがないという可能性もあり得ます。

STP分析を他校に合わせて行うことで、競合校が考えているターゲットやポジショニングを把握することが可能です。

そのため、自校と他校、それぞれの専門学校においてSTP分析を行えば、競合の戦略を把握した上で、自校が勝負することができるポジションや戦略を明確にすることができます。

なんのためにホームページを運用しているのかを把握しよう!

【50校分析】専門学校のホームページに掲載すべきコンテンツ一覧はこれだ!

学校案内

ページの目的:生徒集客、問い合わせ・資料請求、ユーザーの比較材料、情報発信、SNSへの導線、自校のブランディング・PR・広告媒体

ページの想定ユーザー層:自校に興味・関心を持ち始めた見込み生徒・保護者(特に保護者向け)

学校についてのページは興味を持ち始めた見込み生徒や保護者が一番最初に見ようとするページです。

見込み生徒の興味・関心を強めるためのコンテンツはもちろんのこと、見込み生徒の興味・関心によって閲覧する保護者に対しても自校の魅力が伝わるようなコンテンツをホームページに掲載するのがポイントです。

また、興味・関心の度合いが薄い見込み生徒や保護者も閲覧する可能性が高いページでもあるため、興味・関心を高めたり新しく興味・関心を抱くきっかけにしたりと、さまざまな観点で考えても重要度合いが高い傾向にあります。

自校の強み・自信

ページの目的:生徒集客、問い合わせ・資料請求、ユーザーの比較材料、情報発信、SNSへの導線、自校のブランディング・PR・広告媒体

ページの想定ユーザー層:自校に興味を持っていて、どんな特徴があるのかを知りたい見込み生徒・保護者(特に保護者向け)

専門学校のホームページで絶対入れてほしいページの1つとして、「自校の強み・自信」のPRページが挙がります。

同じ専門分野を扱っている中、なぜ他校ではなく自校が選ばれるのか?

他校にはない、自校ならではの強みや特徴は何なのか?

これらを明示できないと、数ある専門学校の中で差別化するのは難しいです。ホームページを訪れるユーザーは「わかりやすい」情報を求めています。

ホームページを構成する各ページすべてを見ればその学校の強みや特徴がわかるかもしれませんが、ホームページを訪れるユーザーの中ですべてのページを閲覧する熱意があるのはほんの一握りです。

「ちょっと自校に興味・関心を持っている」見込み生徒やその保護者を惹きつけるためには、大々的に「自校の強み」として特徴やこだわりなどを打ち出す必要があります。

自校の強みとして掲載するコンテンツはなんでもかまいません。自校の就職率や資格取得率の強さだったり、独自のカリキュラムやイベントだったり、充実したサポート体制だったり、生徒と講師間でのコミュニケーションが密だったりと、なんでもかまいません。

ただ、「他校にこれは負けない」と思えるコンテンツを探し出し、そのコンテンツを「自校の強み」として掲載し、ホームページを訪れるユーザーの興味・関心を惹きつけ、自校のファンに育てるための入り口を作りましょう。

学校概要・校長メッセージ・アクセス

ページの目的:生徒集客、問い合わせ・資料請求、ユーザーの比較材料、情報発信、SNSへの導線、自校のブランディング・PR・広告媒体

ページの想定ユーザー層:自校についてほとんど情報をもっていない見込み生徒・保護者

学校概要と校長メッセージ、アクセスを分けている専門学校が多い傾向にありますが、どうしてもそれぞれのページを分けると各ページごとの文字量が少なくなります。

各ページにコンテンツが詰まりすぎているのもよくありませんが、各ページのコンテンツ寮が少なすぎるのはユーザーの満足度低下に繋がります。

そのため、学校概要と校長メッセージ、アクセスは可能であれば同じページに掲載し、1ページにおけるコンテンツ量を増やすことがおすすめです。

また、学校概要に各学科紹介や就職・資格のページ、募集要項、使用しているSNSなどのリンクをまとめておくと、ユーザーが次のページに遷移しやすくなりホームページ全体の閲覧度が向上します。

年間スケジュール

ページの目的:生徒集客、問い合わせ・資料請求、ユーザーの比較材料、情報発信、SNSへの導線、自校のブランディング・PR・広告媒体

ページの想定ユーザー層:自校に興味・関心を持っており、自校についての情報を漠然と知りたい見込み生徒・保護者

自校についての情報量が乏しいユーザーは、「とりあえずどういう学校なのかを知りたい」という思いで「学校について」というカテゴリーのページをざっと見ようとします。

自校に興味・関心を持っており、その上でどんな学校なのかを知りたいというユーザーに向け、できるだけ詳しく年間スケジュールを掲載しましょう。

テキストだけで掲載することもできますが、可能であれば写真などの画像も導入できることが好ましいです。

各イベントに関しての生徒の声などを掲載できるようであれば掲載し、コンテンツの充実化を狙いユーザーの興味・関心を学科紹介へ結びつけるためのステップとしてページをすることが重要です。

理想としては、見込み生徒が閲覧した時に「入学したらこんな楽しい生活を送れるのかな」と少しでも思わせられるようなコンテンツを目指しましょう。

アクセスマップ

ページの目的:生徒集客、問い合わせ・資料請求、情報発信

ページの想定ユーザー層:自校のホームページをはじめて訪れた見込み生徒・保護者(特に保護者向け)

TOPページから自校へのアクセス情報を把握するために、先述した学校概要・校長メッセージ・アクセスとは別に1ページ「アクセスだけ」のページを作っておきましょう。

ホームページは「ユーザーファースト」で作るものであるため、コンテンツの充実とは別に利便性も兼ね備えた構成である必要があります。利便性を高めるために、ヘッダーなどにアクセス情報ページへのリンクを掲載しておくことがユーザーの利便性に繋がります。

また、アクセスページに問い合わせ方法や問い合わせページ、資料請求ページへのリンクを導入しておくと、よりユーザーがアクションを起こしやすくなるため可能であれば設置しておきましょう。

2020年度入学生出身校一覧

ページの目的:生徒集客、問い合わせ・資料請求、ユーザーの比較材料、情報発信、SNSへの導線、自校のブランディング・PR・広告媒体

ページの想定ユーザー層:まだ自校に対してそこまで興味・関心が強くない見込み生徒・保護者

入学生出身校一覧はあまり掲載していない専門学校が多いですが、実はこれは掲載をおすすめするコンテンツです。

人間は物事を認知してから、興味・関心を抱く状態にならなければそのコンテンツの閲覧自体をやめてしまいます。では興味・関心を抱かせるためにはどうしたらよいのでしょうか。

興味・関心を抱かせる方法のひとつが、「共感させる」ことです。

どうしても大学進学と比較すると少なくなりがちな専門学校への進学を検討する生徒は、自分と似たケースを目にすることが非常に少ないです。

そのため、自分の在籍している高校やその近辺の高校から、専門学校に進学した生徒がいたという事実は受験を検討中の高校生にとって「共感の種」を植えることになります。

「過去の先輩が進学しているこの学校はどういう専門学校なんだろう?」

最初のきっかけは小さくとも、ホームページやSNS、説明会、オープンキャンパスと情報量が増えていくにつれ、気づけば自校のファンとして受験するようになる可能性も高いです。

見落としがちな入学生の出身校一覧ではありますが、可能な限り掲載して、まずはホームページを訪れたユーザーに「興味・関心の種」を植えましょう。

新型コロナウィルス対策について

ページの目的:生徒集客、問い合わせ・資料請求、情報発信、自校のブランディング・PR・広告媒体

ページの想定ユーザー層:オープンキャンパスや説明会に参加したい見込み生徒・受験生、見込み生徒の保護者

頻繁に緊急事態宣言が発令される地域の専門学校の場合、学校説明会やオープンキャンパスはもちろん、現役生への授業や就職活動にも影響が出ているところが非常に多いです。

現役生の対応に追われる中で、生徒集客が必須ともいえる専門学校は見込み生徒やその保護者に対しても新型コロナウィルス関連の対策・方針について明記する必要が出てきました。

オープンキャンパスや説明会をどのように開催していくのか、オンラインで開催するのかはもちろん、受験体制などについての告知なども欠かせません。

新型コロナウィルスに関するページを1枚作るも、ブログ・お知らせの新カテゴリーとして作るも自由ではありますが、新型コロナウィルスに対してどのように今後対応していくべきかはきちんと明記し、ユーザーの目に入りやすいTOPページにリンクを掲載しましょう。

学校案内の各ページはユーザーの興味・関心を強めるためのステップ

「もっと詳しく知りたい」という熱意を高めるために、可能な限り濃いコンテンツにする

ユーザーの共感を引き出すために写真や動画などを積極的に導入する

掲載されているコンテンツをユーザーが「自分事」にできるよう、在校生・卒業生などの生の声などは積極的に取り入れる

学科・実習

ページの目的:生徒集客、問い合わせ・資料請求への導線、ユーザーの比較材料、情報発信、SNSへの導線、自校のブランディング・PR・広告媒体、他校との差別化

ページの想定ユーザー層:自校に興味・関心を持ち始めた見込み生徒・保護者

学科・実習のページは専門学校のホームページにおいて「他校と差別化」するためには欠かせないページのひとつです。

保護者向けの情報が多い就職・資格のページとは異なり、自校に興味・関心を持った高校生とその保護者の両方が閲覧ユーザーとして想定されます。

学科や実習のページにどれだけ自校に興味を引くコンテンツを掲載できるかどうかが、ユーザーにオープンキャンパスや説明会への参加申し込み、資料請求などのアクションを起こさせるかどうかのカギになります。

そのためにも、学科や実習のページにはできるだけ「興味を引けて」「充実した」「学生生活を想像できる」コンテンツを掲載しましょう。

学科紹介

ページの目的:生徒集客、問い合わせ・資料請求、ユーザーの比較材料、情報発信、SNSへの導線、自校のブランディング・PR・広告媒体、他校との差別化

ページの想定ユーザー層:自校でどんなことをが学べるのかに興味があ見込み生徒 ・子どもの進路に関する分野の情報を仕入れたい保護者

学科紹介で重要なのは「どうやって閲覧ユーザーの興味を引き、自校に対するプラスの感情を増やすか」です。

自校に対するプラスの感情は、閲覧する高校生や受験を希望するユーザーが、実際に学科紹介で書かれている学生生活をリアルに想像できるかどうかで決まるといってもよいでしょう。

学生生活をリアルに想像させるために掲載できるコンテンツとしては、以下のリストが挙げられます。

- 学科に通う最大のメリットをキャッチコピーで掲載する

- 学科ならではの特徴をダイジェスト形式で紹介する

- 勉強できる内容や履修内容

- 担当講師から入学希望者への一言

- 各学年の授業で制作するものや学年目標

- 取得・挑戦できる資格やコンクールの一覧紹介

- 学科現役生の1日&時間割例(学年ごと)

- 目指せる職種

- 学科卒業生の声(進路やその学科に入学してよかったこと)

- 学費

- 授業風景

学科紹介はできるだけ画像や動画を多めに入れることで、実際の学生生活をイメージさせやすくしましょう。

また、学科紹介のページ下層部に、「○○(学校名)についてもっと詳しく知る」という各学科紹介ページに共通のエリアを作るのもおすすめです。

例えば、説明会・オープンキャンパスや各SNS、就職・資格サポート、ギャラリーなどへのリンクをまとめたエリアがあると、自校に対する興味度合いが挙がっているユーザーは説明会やオープンキャンパスに参加申し込みをする可能性が高くなります。

自校×企業コラボ(参画共同プロジェクトなど)

ページの目的:生徒集客、問い合わせ・資料請求、ユーザーの比較材料、情報発信、SNSへの導線、自校のブランディング・PR・広告媒体、他校との差別化

ページの想定ユーザー層:自校に興味・関心を持った上で、さらに魅力を知りたい見込み生徒・将来の進路が気になる保護者(特に保護者向け)

専門学校の強みとしてホームページで掲載できるのが「自校×企業コラボ」という実習内容ではないでしょうか。

専門学校ならではの、学校で培った知識と技術を実際の現場でどう活かすのかを学ぶことで、卒業後に即戦力として就職できるということが売りであるコンテンツです。

自校×企業コラボという実習は実際にコラボした企業に就職する学生もいるということもあり、専門学校ならではの強みをアピールするコンテンツとしては強力さがあります。

また、各専門学校が扱う分野における、老舗企業や名前が知れ渡っている企業とのコラボ実績を掲載することで、保護者に対して「その企業に就職できる可能性がある」と思わせることもできます。

これにより、保護者が懸念しがちな「手に職をつけることができるのか」「有名企業などに就職できるのか」という不安を緩やかに取り除くことが可能です。

コラボ相手の各企業のブランド力と、実際に生徒が携わり商品化したものを紹介したり、実際に参加した生徒へのインタビューを掲載したりすることで、より受験希望者とその保護者に、きちんと「進路」「卒業後」を見据えている学校だとアピールすることに繋がります。

学科・実習ページは「他校との差別化」に貢献する重要ページ

学科紹介にしっかりと情報を詰めることで、見込み生徒だけではなく保護者のニーズも包括する

入学後の学生生活をイメージできるよう、ストーリー性を重視した構成を目指す

ギャラリー

ページの目的:生徒集客、問い合わせ・資料請求、ユーザーの比較材料、情報発信、SNSへの導線、自校のブランディング・PR・広告媒体、他校との差別化

ページの想定ユーザー層:自校に興味・関心を持っている見込み生徒

受験生の中心年齢層である18歳~22歳の方はまだ知識や経験などが少なく、20代後半の方と比較すると感情的でもあるため、ビジュアル表現から影響を受けやすく、ストーリー性のあるコンテンツに共感しやすい傾向にあるといわれています。

感受性の強い若めの入学希望者がターゲット傾向の専門学校では、若者の興味・関心を引くために視覚的情報を大目に取り入れることが求められます。

以下のチェックリストは、ホームページに掲載する写真ギャラリー例です。

- 授業制作物

- 卒業制作

- 授業風景

- 学生生活

ただし、入学希望者の興味・関心を引く情報媒体は画像だけではありません。YouTubeが普及している現代の若者は、動画に対する抵抗がほとんどないという統計が出ています。

また、動画は写真と異なり、ストーリー性とビジュアル性の両方から訴求することができるため、写真とテキストのみのコンテンツよりも若者の興味・関心を引くことが可能です。Instagramをやっている場合には連携してみるのも一手です。

今はスマートフォンでも動画編集ができるアプリが普及しているので、自校のプロモーションに動画マーケティングを導入してみるのも差別化戦略としておすすめできます。

また、ギャラリーに掲載する内容は学生生活をイメージできるようなコンテンツを掲載しましょう。

学生生活をイメージできるようなコンテンツを掲載する

興味・関心を画像だけではなく動画などを使っても引き出す

SNSとの連携もおすすめ

就職・資格

ページの目的:生徒集客、問い合わせ・資料請求、ユーザーの比較材料、情報発信、SNSへの導線、自校のブランディング・PR・広告媒体

ページの想定ユーザー層:就職に対する意欲が高い見込み生徒、子どもの進路について詳しく知りたい保護者

保護者からすると、子どもが専門学校への入学を検討している場合に一番気にするのは卒業後の進路や就職先、取得できる資格についてです。

保護者は専門学校に子どもを通わせるのであれば、就職に不自由せず手に職を付けて欲しいと考える傾向にあります。

子どもの就職に関しての意識が強い保護者にも、自校への受験・入学を納得してもらえるよう、就職や資格に関するページは可能な限り詳しく、そして現実味を感じられるようなコンテンツとしてホームページに掲載するべきです。

就職率や就職実績はもちろん、さまざまなデータをわかりやすくグラフでまとめるなどの工夫をして、保護者に「この学校なら大丈夫そう」と思わせるコンテンツ制作を目指しましょう。

取得可能資格一覧

ページの目的:問い合わせ・資料請求、ユーザーの比較材料、情報発信、自校のブランディング・PR・広告媒体

ページの想定ユーザー層:実際にどんな資格が取得できるか知りたい見込み生徒・就職に繋がりやすい資格を取得できるのか、資格取得にはどういうメリットがあるのかを知りたい保護者

各学科紹介のページに関してでも「取得・挑戦可能な資格一覧」と記載しましたが、保護者からすると「学校全体で取得できる資格は何か」という点に焦点を当てるケースも少なくないため、学校全体で取得できる資格一覧ページを作るとユーザーがホームページ内で迷子にならなくて済みます。

資格に関する情報を積極的に取得したいユーザーは、どんな資格が取得できるのかだけではなく「資格試験合格率」「学校での資格取得サポート」「資格取得によるメリット」なども併せて知りたいと考えているため、これらの情報も明記するとユーザーの満足度が向上します。

就職状況・就職先

ページの目的:生徒集客、問い合わせ・資料請求、ユーザーの比較材料、情報発信、SNSへの導線、自校のブランディング・PR・広告媒体

ページの想定ユーザー層:就職率が気になる見込み生徒・子どもには高い就職率だったり有名企業の就職率だったりが高い学校に入学してほしい保護者(特に保護者向け)

就職状況の情報を閲覧したいと思うユーザーは1年分だけの情報では物足りなさを感じる傾向にあります。

そのため、就職状況や就職先を掲載する場合には、最低でも3年分はまとめて掲載しましょう。

掲載する際にはグラフなどを用いた視覚的情報から訴求することで、わかりやすく、そして想像しやすく就職に関する情報を伝えることができます。

就職・独立サポート

ページの目的:生徒集客、問い合わせ・資料請求、ユーザーの比較材料、情報発信、自校のブランディング・PR・広告媒体

ページの想定ユーザー層:卒業後になりたい職業のイメージがついている見込み生徒・生徒の就職をどれくらいサポートしている学校なのか知りたい保護者(特に保護者向け)

就職サポートとして行っていることを明記すると、ユーザーからは「ただ知識と実技を教えるだけではなく、ちゃんと就職まで面倒を見ている」という認識をされます。

今や各専門学校で就職サポートを行っているのは当たり前の時代となり、各専門学校のホームページにほとんどには就職サポートに関するページが掲載されています。

マナー講座や書類添削などのサポートはもちろんとして、個人として活動していきたい生徒に対する独立サポートや、実務的な就職サポートなどもきちんとホームページには明記しましょう。

就職・独立サポートの面で差別化が難しいと感じても、サポート体制に関するコンテンツを掲載しているか否かでユーザーは専門学校同士を比較することもあります。

現在自校のホームページに就職・独立サポートについて明記していないのであれば、わかりやすく伝わるグラフなどを用いた説明で明記することが重要です。

卒業生・保護者の声

ページの目的:生徒集客、問い合わせ・資料請求、ユーザーの比較材料、情報発信、SNSへの導線、自校のブランディング・PR・広告媒体

ページの想定ユーザー層:卒業後の自分をイメージしたい見込み生徒・実際に保護者はどういう気持ちになったのかを知りたい受験生の保護者(特に保護者向け)

実際に学校を卒業した生徒の生の声を集めたコンテンツは、ホームページにおける他校との差別化で有効な情報です。

実際に自校のカリキュラムを受講し、内定を取り卒業していった生徒から聞く情報だからこそ、受験希望者の胸を揺さぶる言葉を引き出すことができます。

また、もし可能であれば卒業生の保護者からの声も掲載できるのが望ましいです。保護者としては生徒目線ではなく、実際に保護者として学生生活を見届けた保護者ならではの情報・声を欲しています。

卒業生の声に加えて、保護者の声も導入することで、受験希望者の保護者に対してもアプローチをかけることができるようになるため、可能であれば実践してみてください。

進路・資格に関してのページは「現実味」を感じさせるコンテンツを目指す

就職率など公開可能なデータはグラフで示す

サポート体制に関しては可能な限り詳しく書く

卒業生や保護者の声などを導入する事でより現実味を感じやすくする

募集要項・奨学制度

ページの目的:生徒集客、問い合わせ・資料請求、ユーザーの比較材料、情報発信、他校との差別化

ページの想定ユーザー層:自校への受験を検討している見込み生徒・子どもが受験を検討しており、受験に掛かる費用やスケジュールなどの詳細を知りたい保護者

募集要項や奨学制度は保護者・見込み生徒と共に注目して閲覧するページです。

可能な限り網羅的なコンテンツになるように、各受験形式に関してだけではなく、受験スケジュールや学費について、学費サポートなどまで幅広く掲載する必要があります。

募集要項・奨学制度で自校への熱が冷めてしまうというケースも珍しくないため、ただ募集要項や奨学制度を掲載するのではなく、実際に受験を経験した現役生やその保護者の声や、制度を利用して入学した割合など、「見込み生徒」「保護者」の目線で欲しい情報を掲載することが求められます。

最新版入学要項・入試スケジュール

ページの目的:生徒集客、問い合わせ・資料請求、ユーザーの比較材料、情報発信、SNSへの導線、自校のブランディング・PR・広告媒体

ページの想定ユーザー層:自校に興味・関心があり情報を収集したい見込み生徒・保護者

各学科ごとの募集内容や入試形態、全体的な入試スケジュールなどを掲載するためのページです。後述する「入学について」に掲載する情報が少ない場合、入学要綱・入試スケジュールなどと併記しても問題はありません。

- 一般入学について(学科ごとの入試形態の場合にはその旨も明記)

- AO入学について

- 社会人入学について

- 留学生入学について(留学生入学要綱など)

募集要項・入試スケジュールのページは多くのホームページ閲覧者が見るページですので、後述する「入学について」「学費について」「奨学金・学費サポートについて」「よくあるご質問」「資料請求」などのページへのリンクボタンを必ず設置しておきましょう。

それぞれのページへのリンクボタンを設置することによって、募集要項・入試スケジュールを見た後にユーザーが他のページへ遷移しやすくなったり、資料請求などのアクションを起こしやすくなります。

ホームページの目的によっても何のボタンを設置するかは変わりますが、可能な限りユーザーに「次」のアクションを促すような構成を目指しましょう。

入学について

ページの目的:生徒集客、問い合わせ・資料請求、ユーザーの比較材料、情報発信、SNSへの導線、自校のブランディング・PR・広告媒体

ページの想定ユーザー層:自校に興味・関心のある見込み生徒・保護者(特に保護者向け)

どの専門学校のホームページでも必須といってもよいのが「入学について」のページです。

入学を検討する生徒・保護者に向けて必要な情報を提供するページであり、必要に応じて資料請求フォームなどへの入力を促すページとしても機能します。

このページは各専門学校が用意している入試形態によってどのページを用意すべきかは異なります。例としては以下の4つが挙がりますが、これらを自校の入試形態に置き換えて考えてください。

- 一般入学について

- AO入学について

- 社会人入学について

- 留学生入学について(留学生入学要綱など)

ではそれぞれのページには何を記載すべきでしょう。

入試についてのページ内容は非常にシンプルであり、「受験する上で必要な情報」を網羅して掲載すれば問題ありません。実際に掲載が必要な内容は以下のチェックリストをご覧ください。

- 出願資格(専願の場合)

- 出願資格(併願の場合)

- 出願に必要な書類

- 出願方法・費用

- 出願スケジュール(願書の募集期間など)

- 出願から入学までの流れ

もし受験生や保護者に対して親身な姿勢を取りたい場合には、

「出願スケジュール」

「現役生が出願から入学までに行っていたこと」

「保護者として考えていたこと、サポートとしてしたこと」などのような独自性のあるコンテンツを追加すると受験生や保護者から自校への親しみ度合いや信頼度アップに繋がりやすい傾向にあります。

学費について

ページの目的:生徒集客、問い合わせ・資料請求、ユーザーの比較材料、情報発信、他校との差別化、SNSへの導線、自校のブランディング・PR・広告媒体

ページの想定ユーザー層:自校に興味・関心を持った上で受験を検討中、もしくは受験を視野に入れている見込み生徒・保護者(特に保護者向け)

保護者がさまざまな専門学校を比較する上で重要なポイントが「学費」です。子どもの進路・将来のためとはいえ、多額の出費である事実は変わりません。

多額の出費であるからこそ、保護者は明朗会計であり、安心して支払いができる専門学校を選ぼうとします。

実は現在の専門学校のホームページでは、入学費以外をホームページに掲載しておらず、取り寄せる資料で詳細を説明しているというところも珍しくありません。

しかし、保護者からすればなるべく早く把握しておきたい情報のひとつであるのが学費です。

特段理由がないのであれば、書ける範囲で学費については明記しておくのが得策です。

また、学費に関する「よくあるご質問」ページがや「奨学金・学費サポート」ページがある場合、学費についてのページ内に各ページへのリンクボタンを設置しておくとユーザーに親切なホームページ設計となります。

学費について明記する際には、以下のポイントを確認して、保護者が求めている情報が記載されているかを確認しましょう。

- 各学費の項目・支払額は正しく表示されているか

- 各学費の支払いのタイミング・期日は明記されているか

- 各学費の支払い方法(分割や銀行振り込み・カード決済など)について明記されているか

- 振り込んだ学費の返金は可能か・どのタイミングまでは可能かについて明記されているか

- 併願受験の場合などの学費対応について記載されているか

- 入学から卒業までにかかる合計の学費金額は明記されているか

- 入学時に支払う学費以外(教材費や実習費など)についての記載はあるか

- 卒業時に支払う学費以外(卒業生の会会費など)についての記載はあるか

- 奨学金や学費サポートのページへのリンクはあるか

奨学金・学費サポートなどについて

ページの目的:生徒集客、問い合わせ・資料請求、ユーザーの比較材料、情報発信、自校のブランディング・PR・広告媒体

ページの想定ユーザー層:奨学金や特待生など学費面でのサポートを検討・希望している見込み生徒・保護者(特に保護者向け)

「子どもが希望する進路をかなえてあげたいけど出費が厳しい」

そんな保護者が目を通すのが、奨学金・学費サポートのページです。

奨学金・学費サポートのページでは奨学金や特待生制度、学費の減免制度、教育ローン、勤労学生支援、教育訓練給付金、助成金など取り扱っている制度は可能な限り網羅して掲載しましょう。

また、専門学校の場合には「就学支援制度」の対象校である場合には、この記載もすることで、保護者の中で他の専門学校と差別化を行うことにも繋がります。

学費に関するサポートの資料を自校で用意している場合には、その取り寄せやダウンロードを推奨する導線作りが必要です。それぞれの学費サポート制度の説明の後に「詳しい資料を問い合わせる」「個別で相談する」のようなボタンを設置することで、問い合わせにつなげる必要があります。

「学費サポート制度を使えば子どもを入学させられる」という家庭が多いのは専門学校の職員の方が一番よくご存じだと思います。

保護者が学費サポート制度の使用を検討するために必要な材料は、ホームページ上で告知しておきましょう。

具体例としては、「現役生の学費サポート制度使用率」「各制度(例:日本学生支援機構奨学金)の使用率」「実際に学費サポート制度を使っている現役生や保護者の声」のように、「学費サポート制度を使っている学生が実際にいる」「学費サポート制度を利用している生徒や親のリアルな声」を保護者に届けることが重要です。

それぞれの制度について明記する際には、以下の項目を網羅した上で掲載するのがおすすめです。

もちろん、詳細な金額は専用の資料でのみ掲載というのも可能なため、状況に応じて掲載可能な情報を公開しましょう。

- 学費サポート制度の正式名称

- 学費サポート制度の概要

- 学費サポート制度の金額・期間

- 学費サポート制度の対象となる生徒(学科)

- 学費サポート制度の申請条件

- 学費サポート制度の参考リンク

- 入学時に支払う学費以外(教材費や実習費など)についての記載はあるか

- 卒業時に支払う学費以外(卒業生の会会費など)についての記載はあるか

- 奨学金や学費サポートのページへのリンクはあるか

寮・アパート・マンションサポートについて

ページの目的:生徒集客、問い合わせ・資料請求、ユーザーの比較材料、情報発信、自校のブランディング・PR・広告媒体

ページの想定ユーザー層:遠方からの入学を検討する見込み生徒・保護者(特に保護者向け)

専門学校という特徴柄、遠方からの入学を検討する受験生は毎年一定数います。遠方から入学をした場合、専門学校が運営する寮や学生マンション、もしくは近場のアパートやマンションに居住して通学する生徒が大半です。

生徒本人は新生活に胸を膨らませていたとしても、生徒の保護者ははじめて子どもが親元を離れることに対して不安を募らせています。

「ちゃんと親がいなくても生活できるのか?」

「学校と新生活の両立はできるのか?」

「周りにサポートできる大人はいるのか?」

「ちゃんとご飯を食べるのか?」

「アパートや寮の費用はどのくらいなのか?」

保護者の心配の種は尽きません。

そんな保護者の方が安心して子どもを受験させられるように、必要な情報はきちんと掲載しておきましょう。

専門学校によって異なりますが、具体的には(あれば)学校提携の不動産紹介や一人暮らしをしている学生へのインタビューなどを掲載しておくのがおすすめです。学生寮がある場合には、以下のチェックリストも参考にしてください。

- 寮の概要

- 寮の設備

- 部屋の設備(家具・WiFiなど)

- 個室の状況

- 食生活について

- その他サポート体制

- 寮生の声(複数が望ましい)

- 寮生の1日

- 寮費

- 寮を選ぶメリット

- 寮の簡単なルール

制度やサポートを紹介するだけではなく、実際の利用者の声も反映させる

事項に対する興味・関心を冷まさないよう「自分事」にできるようなコンテンツを掲載する

「保護者」が安心して子どもを任せられると思えるコンテンツを目指す

訪問者別ページ

ホームページの目的:生徒集客、問い合わせ・資料請求、ユーザーの比較材料、情報発信、SNSへの導線、自校のブランディング・PR・広告媒体

ページの想定ユーザー層:入学希望の高校生・受験生・保護者・留学生・企業の採用担当・卒業生・現役生・高校の先生

専門学校におけるホームページの場合も、大学などと同様に「訪問者別ページ」を作成する必要があります。個別のページが必要なターゲットとしては、以下のリストが具体例として挙げられます。

- 入学希望の方へ:高校1-2年生に対して自校の魅力をより伝えたい時に

- 受験生の方へ:受験生に対して自校のファン度を高めたい時に

- 高校既卒者・社会人の方へ:積極的に既卒の方を取り入れたい時に

- 留学生の方へ:出願資格や注意事項など、積極的に告知したい内容がある時に

- 受験生の保護者の方へ:保護者の方の信頼を会得したい時に

- 企業採用ご担当者様へ:求人の申し込みについて記載したい時に

- 卒業生の方へ:卒業生の会や卒業後の支援をアピールしたい時に

- 現役生へ:自校の生徒に対するお知らせなどを告知したい時に

- 現役生の保護者の方へ:現役生の保護者に何赤を告知したい時に

- 高校の先生方へ:自校を受験する生徒への対応について告知したい時に

- 教員採用情報:公的に教員を募集したい時に

訪問者別ページを作成することにより、メインのターゲット層からはズレているユーザーに対しても、ユーザーが求める情報を提供・発信することが可能です。

ただし、どうしても発信できる情報量には限度があるため、もし情報量が多くなってしまう場合には、別の専用サイトを制作する方が効果的です。

専用サイトの例としては、オープンキャンパス用のサイトや受験生向けサイト、就職活動専用サイトなどが例として挙がります。

これらのページは発信・提供したい情報が専門学校の公式ホームページとは異なりやすい上に、閲覧を想定するユーザーの人物像も大きく変わりやすいです。

これに伴い、「何」を「どのように」訴求すべきかも変わるため、無理にひとつのホームページに掲載するのではなく、別口で新しく専用のホームページを制作することをおすすめしています。

メインユーザー以外にも情報提供をしたい場合には訪問者別ページを制作しよう

ユーザー別に提供したい情報が多いときは別口でホームページを作る

オープンキャンパスや学校説明会などのイベント情報

ページの目的:生徒集客、問い合わせ・資料請求、ユーザーの比較材料、情報発信、SNSへの導線、自校のブランディング・PR・広告媒体

ページの想定ユーザー層:自校に対して強めの興味・関心があり、実際にイベントなどに参加して空気感を把握したい見込み生徒・保護者

学校説明会やオープンキャンパスなど、自校の情報を伝えるためのイベントはもちろん、服飾系の専門学校であればファッションショーなど、自校独自のイベントも合わせて各イベントはきちんと告知する必要があります。

イベントの種類などは専門学校によって異なりますが、以下に掲載している例を参考に自校のイベント情報特集ページを制作してみましょう。

- オープンキャンパス

- 体験入学

- 学校説明会

- 進学相談会

- AO入試説明会

- 個別相談会

- オンライン説明会

- オンライン相談会

- その他学校独自のイベント

イベント情報をホームページに掲載する場合のポイントとして、「わかりやすく魅力を伝える」という点が挙げられます。各イベント参加への導線として興味を惹くようなコンテンツを目指すことが重要です。

各イベントに関してはただコンテンツをホームページ上で制作・掲載するだけではなく、より魅力が強く伝わるようにランディングページ形式でイベント専用ページを制作することをおすすめします。

ランディングページで制作しておくとインターネット広告としても出稿できますので、より生徒集客に力を入れたいという専門学校はインターネット広告も視野に入れてみてはいかがでしょうか。

イベント情報は「分かりやすく魅力を伝える」べき

イベント情報は別途ランディングページを制作し、魅力を伝わりやすくする

よくあるご質問

ページの目的:生徒集客、問い合わせ・資料請求、ユーザーの比較材料、情報発信、SNSへの導線、自校のブランディング・PR・広告媒体

ページの想定ユーザー層:ちょっとした疑問や不安があったり、より詳しい情報を欲していたりする見込み生徒・保護者(特に保護者向け)

想定しているユーザー層によっても掲載すべき項目は分かれますが、作成すべきページの1つが「よくあるご質問」ページです。よくある質問のカテゴリーとしては、主に以下の9つが例として挙がります。

- 学校訪問・体験入学・オープンキャンパスについて

- 入学選考・出願について

- 学費・奨学金・学費サポートについて

- 学生生活・授業について

- 学校の特徴について

- 就職・資格について

- 留学生入学について

- 社会人入学について

- 住まいについて

よくあるご質問を掲載する上で抑えておきたいポイントは、「ユーザーの不安や懸念を取り除き安心してもらうためのコンテンツ」であるという点です。

「よくあるご質問」ページは「あれってどうなんだろう?」のような疑問や不安、懸念を持ったユーザーが訪れることが多いページです。

そのため、よくあるご質問ページiはユーザーの疑問や不安、懸念を解消するための回答を掲載する必要があります。

なんとなく「よく学校説明会で聞かれるから掲載しておこう」ではなく、きちんとユーザーと向き合った回答をそれぞれの質問で掲載しましょう。

ユーザーの「不安や懸念、疑問を解消するため」のよくある質問ページを作成しよう!

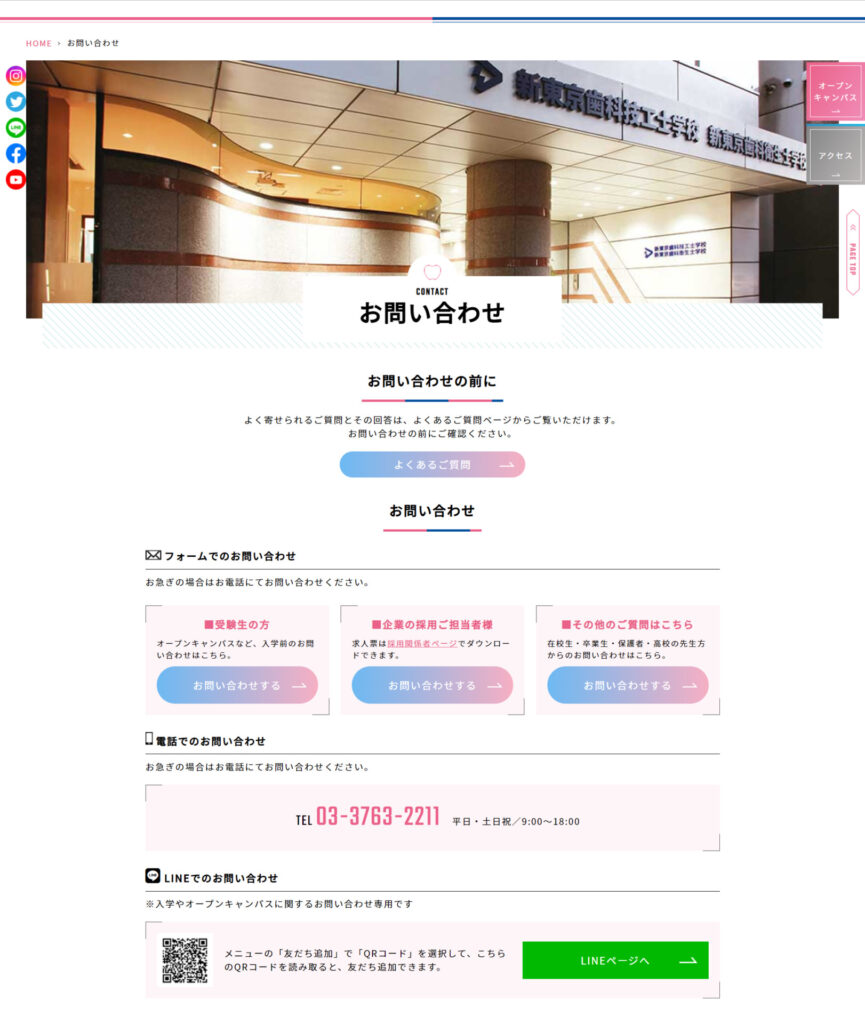

お問い合わせ・資料請求

ページの目的:生徒集客、問い合わせ・資料請求、全般

ページの想定ユーザー層:自校に対して強く興味・関心があり、より 詳しくしっかりとした情報を知りたい見込み生徒・保護者

どんな目標をかかげているホームページであっても必須なのが、お問い合わせページです。閲覧ユーザーが質問や問い合わせをしたい時にお問い合わせフォームなどがなければ、ホームページ自体を見るのをやめて離脱してしまいます。

お問い合わせページがすぐに分かるよう、TOPページはもちろん、各ページからも簡単に問い合わせができるようにサイト設計を行う必要があります。

ホームページの目標に「資料請求」を定めている場合には、ユーザーの資料請求に対するハードルを下げ、簡単に資料請求ができるようにするのもポイントです。

資料請求ページの情報入力フォームにありがちな、運営側の都合で「名字」「名前」をそれぞれに分けるような入力形式はユーザーにとって面倒です。できる限りユーザーが負担に感じないような入力フォーム設計を心掛けましょう。

資料請求が目標の場合には、資料請求をするための導線作りも重視すべき点です。

例えば、「よくある質問」ページを読み終わった段階で、「もっと詳しく知りたい方へ」のようなエリアを作り、資料請求のアクションを促すことが求められます。

ホームページの閲覧時にユーザーのテンションや温度感が高まっていなければ、資料請求や問い合わせが行われる可能性は低くなります。ユーザーが自校に少しでも各ページを見て興味を持ったり、温度感が上がったりしているタイミングは資料請求を促すチャンスです。

見込みユーザーを積極的に確保するためにも、問い合わせや資料請求のための導線作りには手をかけましょう。

また、問い合わせと資料請求で入力してほしい情報が異なる場合には、入力フォームやページを分けるのもユーザーの満足度を高めることに繋がります。

また、お問い合わせページをユーザー別に設けるという方法もあります。この方法を利用すれば、ユーザーごとに合ったフォームを入力してもらえるようになるため、不要な情報を入力する手間が省けてユーザーが快適に問い合わせることが可能です。

お問い合わせページ以外に問い合わせ方法がある場合にはその方法も明記しましょう。具体的には電話やLINEなどが例として挙げられます。

入力の手間や負担を下げて問い合わせ・資料請求へのハードルを下げる

問い合わせや資料請求のための導線作りには手をかけるべき

問い合わせ方法が複数ある場合にはそれらも明記する

お知らせ・ブログ

ページの目的:生徒集客、問い合わせ・資料請求、ユーザーの比較材料、情報発信、SNSへの導線、自校のブランディング・PR・広告媒体

ページの想定ユーザー層:自校に興味関心があり、ホームページ上で自校に関する情報を閲覧しようとしてる見込み生徒・保護者

お知らせやブログをあまり更新していない専門学校も多いですが、受験生や保護者が求めているのは「リアルタイムの情報」です。

- 「現在自校ではこういったコロナ対策を行った上で授業を開催している」

- 「自校の現役生へのアンケート結果」

- 「自校独自のイベント情報」

- 「本年度入学要綱の公開」

- 「授業の様子」

- 「卒業生の活躍」

他にもさまざまな発信すべき情報はありますが、このようなユーザーが求める「リアルな情報」をホームページ上で発信することが重要です。

「SNSで発信しているけれどもブログやお知らせで書かなきゃダメなの?」

SNSでさまざまな情報発信をしている専門学校も多いですが、自校に興味・関心を抱いた受験生・保護者が一番最初にネット上で見る可能性が高いのはホームページです。

興味・関心を抱いた受験生や保護者に対して自校の現状をきちんと説明できるブログやお知らせのような情報源がなければ、受験生や保護者から信頼を勝ち取るのは厳しくなります。

逆に言えば、ブログやお知らせの投稿があれば「きちんとホームページを運用・更新する余裕がある専門学校」であるというイメージを抱かせやすくなります。

また、SNSの存在はホームページ上などでSNSを周知させて認知されるということも珍しくありません。

ホームページ上にSNSを掲載していたとしても、ホームページ自体に情報がなく、SNSに対する導線がなければせっかくを投稿していても見てもらえる可能性は低くなってしまいます。

ホームページ上で掲載するブログ・お知らせの最後に「日常生活はSNSにて発信中!」のような導線を作ることで、SNSの閲覧率向上にもつながります。

イメージとしては「長文になるお知らせ」「ユーザーにきちんと届けたい情報」はお知らせ・ブログとして投稿し、「学校の日常生活」のような日常感の強いものはSNSで登校するのがおすすめです。

ブログ・お知らせはそれぞれでカテゴリー分けをした上で投稿し、他校と差別化できるような情報発信を心掛けましょう。

SNSをやっていてもブログ・お知らせはきちんと投稿・更新しよう!

より多くの見込み生徒にホームページを見てもらうには?

いくらホームページのコンテンツを魅力的にしても、メインターゲットである見込み生徒にホームページを見てもらわなければ意味がありません。

より多くの見込み生徒をホームページに集客するための方法は、大きく分けて以下の4つに分類することができます。

- SNS集客

- インターネット広告

- SEO対策(検索エンジン対策)

- MEO対策(マップ検索対策)

本記事最後のコンテンツとして、それぞれ見込み生徒をより専門学校のホームページに集める方法をご紹介します。

SNS集客

SNS集客には、TwitterやFacebook、Instagramなどの公開されているSNSを使って集客する方法と、よりコミュニケーションを重視することができる公式LINEを使った集客方法の2つがあります。

Twitter/Instagram/Facebook運用

見込み生徒の中心である高校生は「スマホ世代」であり、気になることや興味がある事に対してSNSで発信・共有しようとする傾向があります。

SNSは短いテキストと画像、もしくは動画で日常的な情報を発信できることから、専門学校のよりプライベートに近い日常を知りたい見込み生徒と相性が良いです。

どの分野を扱う専門学校であっても、SNSを通して見込み生徒を確保するためのSNSマーケティングには力を入れる方が、より見込み生徒の興味・関心を惹きやすくなります。

公式LINE運用

ホームページやSNSなどから専門学校の公式LINEに登録してもらうことで、ユーザーに合った情報発信をすることができるようになります。

多くの学校はただLINEを作るだけにとどまっているところが多いですが、それは非常に勿体ないことだと考えています。

現在LINEは国内でもっとも利用されているSNSであり、利用者数は約8200万人と他のSNSの群を抜いています。

アックス

国内ユーザーがトップに躍り出たLINEを無視してビジネスを行うことは正直難しい状態になってきました。SNSマーケティングと言えばLINEは必須の時代にもなりました。

LINEを使えば見込み生徒に情報を発信できるだけではなく、各ユーザーの属性に合った情報提供や発信をすることができます。

また、LINEの特徴として各見込み生徒や保護者と個別のトークを使ったやりとりをできることから、専門学校に対して見込み生徒や保護者から信頼を集めやすいという特徴があります。

LINEの開封率はメルマガの3倍である60%という統計も出ていることから、専門学校の情報発信はメールなどよりLINEに力を入れるべきという傾向がセオリーになっています。

SEO対策(検索エンジン対策)

SEOは「Search Engine Optimization」の略語であり、日本語では「検索エンジン最適化」と訳される施策です。

Googleを中心とする各検索エンジンでは、近年「ユーザーのためになる情報」を優先的に表示しようとする方針を取っています。

ユーザーのためになる情報が優先される中で、検索時に自校のブログやホームページがなるべく上位に表示されるようにするための対策がSEO対策です。

SEO対策は効果が出るまでに時間はかかるものの、効果が発揮されてからは検索上位に表示される可能性が上がる方法です。SEO対策でGoogleに何か費用を支払うということはなく、自校でSEO対策を行う場合には無料で対策が可能です。

しかし、SEO対策は「内部SEO」「外部SEO」に分類されます。外部SEOは自校でも対応できることが多いですが、内部SEOの対策にはプログラミングやSEO全般に関する知識が必要です。

そのため、SEO対策を検討する際には外部に委託するか、自校でSEO専門の担当者を育成するかのどちらかの方法になることが多い傾向にあります。

MEO対策(マップ検索対策)

MEOという言葉を聞きなれない方もいるかもしれません。MEOは「Map Engine Optimization」の略語であり、「マップエンジン最適化」と呼ばれる検索対策方法です。

「地域名+業種」「地域名+検索ワード」などでGoogle検索をした時に表示される、検索結果のGoogleマップ部分にランクインするために必要な施策がMEO対策です。

MEOは問い合わせや予約が気軽にできる上、生徒集客に直結しやすく効果が出やすいため、MEO対策はおすすめです。

Googleマップの検索時の上位に表示されるようになれば、自校の登録した情報が近隣の地域の方や、地域名を指定して検索した方の目に触れる機会が増えます。

Googleマップに登録してある情報や写真を基に閲覧ユーザーが興味を持てば、ホームページの閲覧や体験入学、説明会の申し込みにも繋がります。

- test

ターゲットと目的に合ったコンテンツをホームページに掲載しよう

専門学校のホームページコンテンツ50校を分析した結果をご紹介しました。

ホームページをより生徒集客ができる魅力的なツールにするためには、まず目的と目標を把握した上で自校・見込み生徒を分析し、ホームページ自体に対するニーズを把握することが重要です。

スマホ世代と呼ばれる若い年齢層がターゲットになりがちな専門学校だからこそ、オンライン上の学校の顔・広告塔として稼働するホームページの内容は充実させたものを目指しましょう。

- ホームページのコンテンツを充実させるためには自校の分析、見込み生徒の価値観分析をしてからユーザー層、ニーズを把握した上でホームページの運用方針を決める

- ユーザーの興味・関心の種を植えるためのコンテンツを考える

- 「自分事」として捉えてもらうために「〇〇の声」は積極的に導入する

- 若い世代はストーリー性に共感しやすいので画像や動画を可能な限り使用する

- 自己満足ではなく「ユーザーは何の情報を求めているのか」というユーザー目線でコンテンツを組み立てる

この記事へのコメントはありません。